Un déficit hydrique est un trouble fréquent, souvent minimisé. Pourtant, ses effets peuvent déséquilibrer tout l’organisme.

Mais comment savoir si vous êtes concerné ? Comment calculer votre déficit en eau de manière fiable ? Et surtout, que faire pour le corriger efficacement, sans erreur ?

Dans cet article, vous découvrirez les causes, les signes à surveiller, la formule de calcul à utiliser et les solutions simples pour garder un équilibre hydrique stable, en toutes circonstances !

Qu’est-ce que le déficit hydrique ?

Sur le plan physiologique, un déficit hydrique désigne une diminution du volume d’eau disponible dans l’organisme. Il traduit un déséquilibre entre les apports (eau, aliments, boissons…) et les pertes hydriques (transpiration, urines, respiration…).

Lorsque ce déficit concerne à la fois l’eau et les électrolytes, comme le sodium, on parle de déshydratation globale ou isotonique.

Si les pertes en eau sont supérieures à celles en sodium, il s’agit alors d’un déficit en eau libre.

À l’inverse, si le corps perd plus de sel que d’eau, on parle de déshydratation intracellulaire (ou déficit en sodium).

Comprendre ces différents types de déficit hydrique est donc essentiel pour adapter une prise en charge.

Quelles sont les causes d’un déficit hydrique ?

Une hydratation insuffisante en est la cause la plus fréquente.

C’est souvent le cas si vous oubliez de boire correctement ou si vos apports sont faibles en période de canicule ou de jeûne prolongé.

Le déficit peut aussi résulter de pertes excessives, notamment en cas de :

- forte fièvre ou transpiration excessive ;

- diarrhées ou vomissements ;

- hyperventilation prolongée (stress, effort intense).

Ces différents états physiologiques altèrent la fonction de régulation hydrique.

Aussi, certains traitements, comme les diurétiques ou les laxatifs, peuvent aggraver les pertes hydriques ou limiter leur compensation. Il en va de même pour certaines maladies chroniques comme le diabète ou l’insuffisance rénale.

Quels sont les symptômes d’un déficit hydrique ?

Les signes sont généralement les mêmes, et ce, quelle que soit l’origine du déséquilibre hydrique. Le premier indicateur est souvent une soif intense, elle signale que votre organisme réclame de l’eau.

Vous pouvez aussi remarquer :

- une sécheresse au niveau de la bouche et de la langue ;

- des urines plus foncées et peu abondantes ;

- des maux de tête, une fatigue inhabituelle ou une sensation de confusion.

D’autres symptômes doivent également vous alerter, comme un pli cutané persistant après pincement ou encore une perte de poids rapide. Ils indiquent souvent une déshydratation avancée.

Soyez particulièrement attentif si vous êtes en compagnie de personnes âgées, de personnes malades ou de jeunes enfants.

Comment calculer le déficit hydrique ?

Formule du calcul du déficit hydrique

Pour calculer le déficit hydrique, les professionnels utilisent une formule standard. Elle repose sur deux éléments : votre poids et votre natrémie (taux de sodium dans le sang).

Déficit hydrique (en L) = Poids (kg) × 0,6 × [(natrémie mesurée / 140) – 1]

Le coefficient 0,6 correspond à la proportion d’eau dans le corps d’un homme adulte. Ce chiffre varie selon l’âge et le sexe :

- 0,5 pour une femme adulte ;

- 0,6 pour un enfant ;

- 0,45 - 0,5 pour une personne âgée.

Exemple de calcul pratique

Prenons le cas d’un patient de 70 kg avec une natrémie de 160 mmol/L :

Déficit = 70 × 0,6 × [(160/140) - 1]

Déficit = 70 × 0,6 × (1,14 - 1)

Déficit = 70 × 0,6 × 0,14 = 5,88 litres

Cette personne présente un déficit d’environ 5,9 L d’eau. C’est le volume d’eau libre à compenser.

Outils utiles : calculateur automatique

Il existe des calculateurs en ligne qui simplifient le calcul du déficit hydrique. Les références les plus fiables sont :

- Medicalcul : Calcul du déficit hydrique

- MDCalc – Hypernatrémie correction

Attention ces outils sont destinés aux professionnels de santé. Vous devez les utiliser uniquement si vous connaissez vos données précises (poids, natrémie). En cas de doute, mieux vaut consulter systématiquement un médecin.

Enjeux médicaux d’un déficit hydrique mal compensé

Un déficit hydrique non corrigé peut avoir de graves conséquences.

À court terme, vous risquez une déshydratation extracellulaire, cause d'hypernatrémie (concentration excessive de sodium dans le sang). Ce qui peut provoquer confusion, convulsions, voire un coma dans les cas extrêmes.

À long terme, un déficit hydrique mal compensé peut entraîner :

- la formation de calculs rénaux ;

- des infections urinaires récurrentes ;

- une insuffisance rénale.

Même modérée, la déshydratation peut diminuer votre capacité à vous concentrer, votre énergie ainsi que vos performances physiques. Chez les sportifs, elle augmente les risques de crampes musculaires, de baisse de performance ou d'une récupération plus lente.

Les personnes vulnérables (enfants, seniors, patients chroniques) sont particulièrement à risque. Elles perçoivent moins bien la soif et perdent plus rapidement de l’eau.

Comment prévenir ou corriger un déficit hydrique ?

Mesures de prévention

La meilleure solution pour stabiliser le bilan hydrique reste la prévention.

Vous devez boire régulièrement tout au long de la journée, sans attendre d’avoir soif.

Un adulte en bonne santé devrait consommer en moyenne entre 1,6 et 2 L d’eau par jour. Il faut toutefois adapter les besoins selon sa situation : âge, activité, climat…

Vous pouvez donc augmenter vos apports en eau en cas de fièvre, de chaleur intense ou d’activité physique.

Attention cependant à ne pas boire trop d’eau plate : un excès peut conduire à une hyponatrémie (faible concentration de sodium dans l’organisme).

Surveillez la couleur et la quantité de vos urines : elles doivent être claires et abondantes.

Veillez également à ce que les personnes fragiles autour de vous (malades, parents âgés…) restent bien hydratées. Chez l’enfant, les besoins en eau sont plus élevés, surtout pendant les années de croissance rapide.

Traitement adapté

Si le déficit est léger ou modéré, une réhydratation orale suffit dans la majorité des cas. Vous pouvez donc :

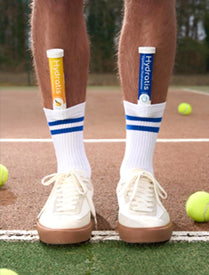

- boire de l’eau minérale, des boissons électrolysées.

- opter pour des solutés de réhydratation orale (SRO). Ces derniers sont formulés pour compenser efficacement les pertes (électrolytes, glucose…). Buvez par petites gorgées, régulièrement, plutôt qu’en grande quantité d’un coup.

Pour un déficit sévère, une réhydratation intraveineuse peut être incontournable. Elle se fait uniquement sous contrôle médical avec des solutions isotoniques ou légèrement hypotoniques, selon le cas.

La correction de la natrémie doit être progressive pour éviter tout risque d’œdème cérébral et autres complications.

Une fois la réhydratation commencée, le suivi est essentiel :

- Contrôle de la natrémie

- Surveillance du poids et du volume urinaire

- Évaluation de l’état neurologique

La surveillance biologique permet d’adapter les volumes administrés et d’éviter une surcorrection.

En résumé : une bonne hydratation, la clé de l’équilibre de l’organisme

Le déficit hydrique constitue un déséquilibre sérieux pouvant affecter l’ensemble des fonctions vitales si sa correction est négligée.

Savoir calculer sa valeur permet alors d’orienter efficacement la prise en charge, que ce soit dans un cadre médical ou pour une meilleure gestion quotidienne.

La prévention reste la meilleure stratégie : boire régulièrement, adapter vos apports en fonction de vos besoins et surveiller les signes d’alerte, ce sont de bons réflexes à adopter.

Mini check-list :

- Ai-je souvent soif ?

- Mes urines sont-elles claires et abondantes ?

- Suis-je fatigué sans raison ?

- Ai-je la bouche sèche ?

Si vous répondez « oui » à plusieurs de ces questions, ou si vous avez un doute sur votre niveau d’hydratation, n’hésitez pas à consulter un professionnel de santé.

Tableau récapitulatif : symptômes / calcul / actions à entreprendre

|

Symptômes |

● Soif intense ● Bouche sèche ● Urines foncées et peu abondantes ● Fatigue ● Maux de tête ● Confusion ● Pli cutané persistant ● Perte de poids rapide |

|

Calcul du déficit |

Déficit (L) = Poids (kg) × coefficient × [(natrémie mesurée / 140) – 1] Coefficients : Homme 0,6 ; Femme 0,5 ; Enfant 0,6 ; Personne âgée 0,45–0,5 |

|

Actions à entreprendre |

● Boire régulièrement, sans attendre la soif ● Réhydratation orale (eau, boissons électrolysées, SRO) ● Réhydratation intraveineuse si déficit sévère, sous surveillance médicale ● Surveiller natrémie, poids, urine, état neurologique ● Consulter un professionnel en cas de symptômes importants |

Bibliographie

Cheuvront, S. N., & Kenefick, R. W. (2014). Dehydration: physiology, assessment, and performance effects. Nutrients, 6(11), 4481-4493.

https://doi.org/10.1002/j.2040-4603.2014.tb00543.x

Cheuvront, S. N., Kenefick, R. W., Sollanek, K. J., Ely, B. R., & Sawka, M. N. (2013). Water-deficit equation: systematic analysis and improvement. American Journal of Clinical Nutrition, 97(1), 79–85. linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002916523053753

Agrawal, V., Agarwal, M., Joshi, S. R., & Ghosh, A. K. (2008). Hyponatremia and hypernatremia: Disorders of water balance. Journal of the Association of Physicians of India, 56(12), 956–964. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19322975/

Casa, D. J., Armstrong, L. E., Hillman, S. K., Montain, S. J., Reiff, R. V., Rich, B. S., Roberts, W. O., & Stone, J. A. (2000). National Athletic Trainers’ Association position statement: fluid replacement for athletes. Journal of Athletic Training, 35(2), 212–224.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1323420/

Guerrant, R. L., Deboer, M. D., Moore, S. R., Scharf, R. J., & Lima, A. A. M. (2020). Rehydration in children. In StatPearls. StatPearls Publishing.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555956/

Popkin, B. M., D’Anci, K. E., & Rosenberg, I. H. (2010). Water, hydration, and health. Nutrition Reviews, 68(8), 439–458.